Hot Spots bei Solaranlagen – Gefahr durch Schatten, Schmutz und Technikfehler

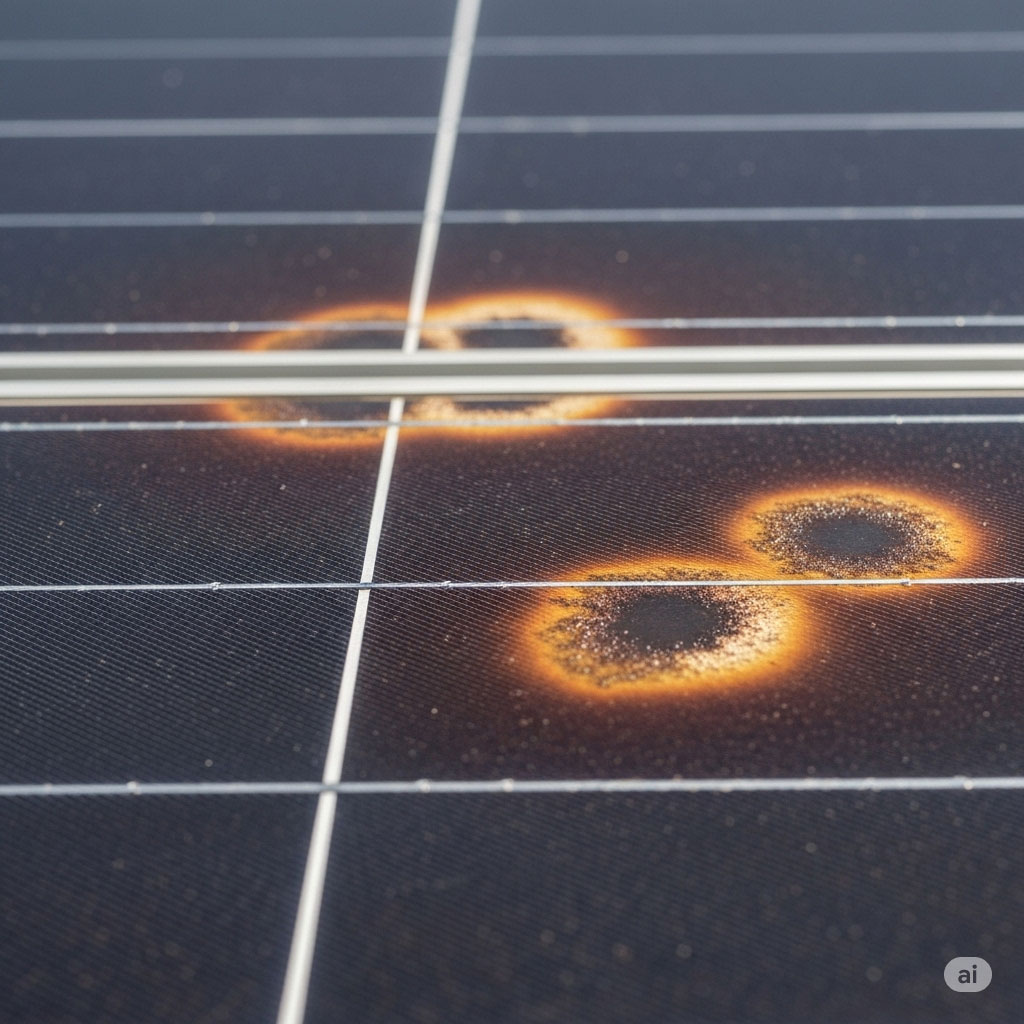

Solaranlagen gelten als sichere, wartungsarme und langlebige Energiequellen – doch sie sind nicht immun gegen Schäden. Ein oft unterschätztes Problem sind sogenannte „Hot Spots“: lokal überhitzte Bereiche innerhalb eines Solarmoduls, die nicht nur zu erheblichen Leistungseinbußen führen können, sondern im Extremfall auch Brände auslösen.

Gerade bei kleineren Photovoltaikanlagen wie Balkonkraftwerken ist das Risiko besonders hoch. Wie entstehen Hot Spots? Was sind ihre Folgen? Und wie lassen sie sich vermeiden? Dieser Artikel liefert fundierte Antworten auf diese Fragen – unterstützt durch aktuelle Forschung, Expertenstimmen und praktische Beispiele.

Wie entstehen Hot Spots?

Teilverschattung – der häufigste Auslöser

Die häufigste Ursache für Hot Spots ist die Teilverschattung einzelner Zellen eines Solarmoduls. Wird ein Bereich des Moduls durch ein Objekt wie einen Baum, einen Schornstein, Laub oder gar ein Geländer teilweise beschattet, erzeugen die betroffenen Zellen keinen Strom mehr, während die übrigen Zellen weiterhin arbeiten. Dadurch fließt der Strom durch die verschatteten Zellen wie durch einen elektrischen Widerstand – mit der Folge, dass sich diese stark erhitzen.

Die Verbraucherzentrale NRW beschreibt das Phänomen wie folgt: „Verschattete Solarzellen wandeln keinen Strom mehr, sondern verhalten sich wie ein Verbraucher. Dadurch fließt Strom durch die Zelle, der sie aufheizt – ein Hot Spot entsteht.“

Weitere Ursachen: Schmutz, Produktionsfehler und Alterung

Auch andere Faktoren können zur Entstehung von Hot Spots führen. Dazu gehören:

- Verschmutzung: Vogelkot, Staub oder Blätter können dauerhaft einzelne Zellen abdecken.

- Modulschäden: Mikrorisse im Glas, defekte Lötverbindungen oder Materialermüdung führen zu ungleichmäßiger Stromverteilung.

- Produktionsfehler: Unterschiedliche elektrische Eigenschaften („Mismatch“) in Zellen eines Moduls können bei hoher Sonneneinstrahlung zu Spannungsunterschieden und Überhitzung führen.

Eine Studie der Universität York von 2023 hat gezeigt, dass selbst geringfügige Schäden an Zellverbindungen zu punktuellen Temperaturunterschieden von über 15 °C führen können – ein deutliches Zeichen für die Entstehung von Hot Spots.

Auswirkungen von Hot Spots

Die Folgen eines Hot Spots sind vielschichtig:

- Effizienzverlust: Die betroffenen Zellen liefern keinen Beitrag zur Stromproduktion mehr. In Stringverschaltungen kann das ganze Modul beeinträchtigt sein.

- Materialschäden: Durch punktuelle Hitzeentwicklung entstehen Spannungsrisse, Glasbrüche oder Schäden an den Lötstellen.

- Brandgefahr: Bei längerer Überhitzung kann sich das Modul entzünden – insbesondere bei älteren Modultypen ohne ausreichende Schutzmechanismen.

In einem Testbericht der Zeitschrift Photon wurde dokumentiert, dass ein durch Laub verursachter Hot Spot Temperaturen von bis zu 85 °C erreichte – während die übrige Modulfläche lediglich 35 °C heiß war. Solche Unterschiede belasten das Material extrem und erhöhen das Ausfallrisiko.

Besonderes Risiko bei Balkonkraftwerken

Mini-Solaranlagen – sogenannte Balkonkraftwerke – erleben derzeit einen Boom. Doch gerade diese Systeme sind besonders anfällig für Teilverschattung und damit Hot Spots. Die Ursachen liegen auf der Hand: Solche Module werden häufig in suboptimalen Lagen montiert – an Geländern, unter Dachvorsprüngen oder nahe an Nachbargebäuden. Diese Positionierungen sorgen für wechselnde Schattenverhältnisse – insbesondere bei tiefstehender Sonne im Winter.

„Viele unterschätzen die Auswirkungen selbst kleinster Schattenbereiche“, warnt Energieberater Thomas Sacher gegenüber t-online. „Ein einzelner Schattenwurf vom Wäscheständer oder einer Blumenkiste kann bereits eine ganze Zellreihe überhitzen.“

Der Artikel auf t-online.de zeigt am Beispiel eines Nutzers, wie ein scheinbar harmloser Rankgitter-Schatten am Balkon zu einem defekten Modul führte: Die betroffene Zelle war nach sechs Monaten Betrieb sichtbar verbrannt.

Erkennung und Diagnose

Hot Spots lassen sich in der Regel nicht mit bloßem Auge erkennen – es sei denn, der Schaden ist bereits fortgeschritten und zeigt sich durch sichtbare Verfärbungen, Risse oder Schmauchspuren. Deshalb sind technische Hilfsmittel unerlässlich:

- Thermografie-Kameras: Infrarotaufnahmen zeigen punktuelle Überhitzungen deutlich und ermöglichen eine präzise Lokalisierung.

- Datenanalyse durch Monitoring-Systeme: Viele moderne Wechselrichter analysieren Modulspannungen und Stromflüsse und warnen bei Unregelmäßigkeiten.

- Visuelle Kontrolle: Auch regelmäßige Sichtprüfungen – etwa auf dunkle Stellen oder gewölbtes Modulglas – helfen bei der Früherkennung.

Der TÜV Rheinland empfiehlt eine Thermografie-Inspektion spätestens alle fünf Jahre – bei Balkonanlagen am besten jährlich.

Wie lassen sich Hot Spots verhindern?

Planung und Ausrichtung

Bereits bei der Planung einer PV-Anlage lassen sich viele Hot‑Spot-Risiken minimieren. Dazu gehören:

- Verschattungsanalyse: Professionelle Software oder manuelle Beobachtung zeigen kritische Schattenverläufe auf – besonders im Winterhalbjahr.

- Optimale Ausrichtung: Module sollten möglichst südlich (oder bei Balkonlagen südwestlich) montiert werden – mit ausreichend Abstand zu Hindernissen.

- Schmutzmanagement: Bäume in der Nähe sollten regelmäßig beschnitten werden; Module sollten leicht zugänglich für Reinigung sein.

„Der Standort ist entscheidend“, betont Installateurin Claudia Rehm vom Fachbetrieb Solartopia. „Ein Modul auf der Südseite mit freiem Horizont hat kaum Hot‑Spot-Risiken – eines unter der Dachrinne fast garantiert.“

Technische Maßnahmen: Dioden, Optimierer und neue Modultechnik

Zur Absicherung gegen Hot Spots werden in modernen Modulen standardmäßig Bypass-Dioden verbaut. Diese überbrücken bei Teilverschattung betroffene Zellstränge und verhindern, dass Strom durch defekte oder beschattete Zellen fließt. Allerdings sind sie nicht immer in allen günstigen Balkonanlagen verbaut.

Eine weitere Möglichkeit bieten Leistungsoptimierer wie von Herstellern wie Tigo oder SolarEdge. Diese arbeiten auf Zellebene und sorgen dafür, dass auch bei Verschattung einzelner Module der Rest der Anlage optimal arbeitet. Solche Systeme sind allerdings meist teurer und lohnen sich eher bei großen Anlagen.

Innovative Entwicklungen gehen noch weiter: Forscher der Universität York entwickelten 2023 eine modulinterne Schaltung, die Hot‑Spot-Temperaturen aktiv reduziert. Die Testanlage zeigte eine Reduktion der Maximaltemperatur von 55 auf 35 °C. Ein Serienprodukt sei laut Projektleitung „in Vorbereitung“.

Monitoring, Wartung und Nachrüstung

Auch nach der Installation lässt sich viel tun, um Hot Spots vorzubeugen:

- Regelmäßige Sichtkontrolle: Frühzeitige Entdeckung von Schäden oder Verfärbungen.

- Reinigung: Zweimal jährlich – besonders im Frühling und Herbst – empfiehlt sich das Entfernen von Laub, Schmutz und Vogelkot.

- Nachrüstung: Manche älteren Anlagen lassen sich mit Bypass-Dioden oder Optimierern nachrüsten – dies sollte jedoch vom Fachbetrieb geprüft werden.

Der Deutsche Fachverband Solarenergie (DFS) empfiehlt zusätzlich, Balkonanlagen mit Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung auszustatten, „um im Ernstfall einen Brand zu vermeiden“.

Hot Spots sind vermeidbar

Hot Spots stellen eine reale Gefahr für Solaranlagen dar – insbesondere für Balkonkraftwerke mit ungünstiger Lage oder mangelhafter Technik. Die gute Nachricht: Mit sorgfältiger Planung, richtiger Technik und regelmäßiger Wartung lassen sich die meisten Probleme vermeiden.

Wer eine Solaranlage plant oder betreibt, sollte sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Denn wie Energieberaterin Sacher treffend formuliert: „Der Hot Spot ist kein Fehler der Sonne – sondern ein Fehler im System.“

Moderne Module, gute Standortwahl, technische Sicherungen und regelmäßige Kontrolle – das sind die besten Mittel gegen die unsichtbare Überhitzung in der Energiewende.